タイトル通りです。David Bowieを聞かないからと気が引けていたのですが、にわかでも行った方がいいと友人達に背中を押されて行ってきました。

まさに今日が最終日だったこの展示の記事を今更書くのもどうかとは思いますが、言葉にしておかなきゃ風化してしまいそうなので備忘録的に書いておきます。

同じにわかシリーズとしてこんなのもあります→1曲も聴いたことなかったけど渋谷WWWXでLampを観た

感想

行く前はちょっと怖かったんですよね。ボウイのファンってなんか熱狂的なイメージありません?会場で隣のお兄さんに「一番好きなアルバム何?」って聞かれそうだし、それに答えられなかったら魔女狩りよろしく晒しあげられるみたいな恐怖感がありました。実際に行ってみると平均年齢高めで若かりし頃にボウイを聴いてたナイスミドルたちが紳士的にボウイを大回顧しておりました。

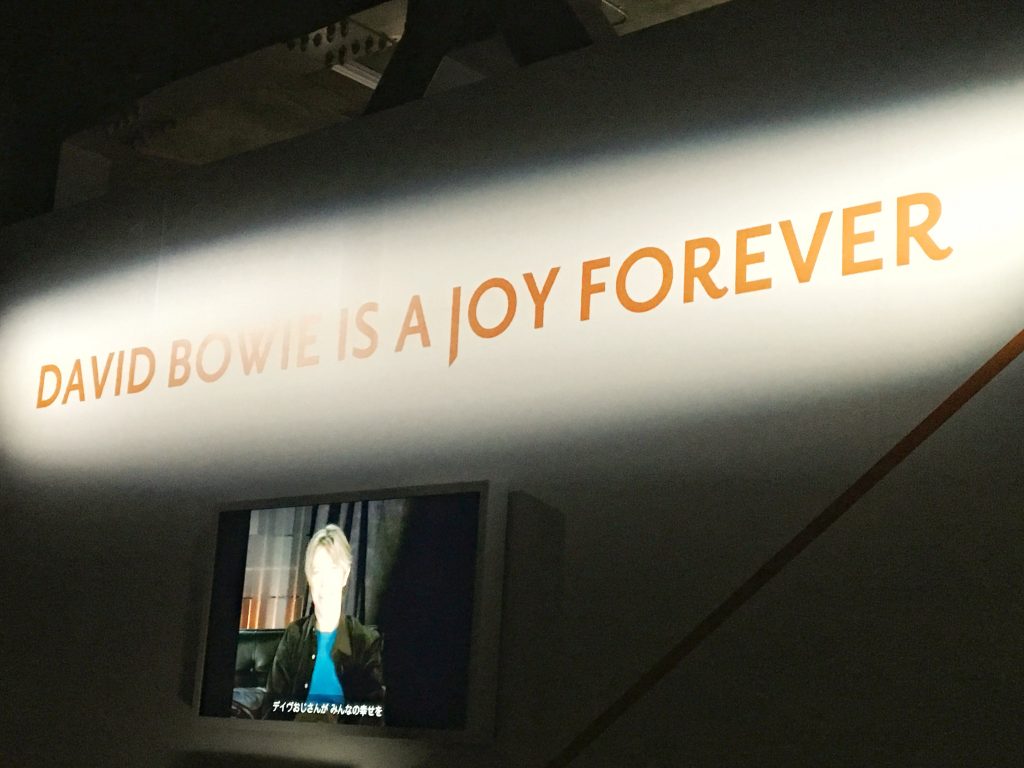

↑この看板(?)の前でボウイと同じポーズで写真をとるおじ様方が微笑ましかったです。

先程も申し上げましたが、自分は完全なDavid Bowieにわかです。一週間前にApple Musicで『初めてのデヴィット・ボウイ』をダウンロード。一番好きな曲は『Starman』という圧倒的なにわかであります。展示を楽しみきれないのが怖かったので、会場に並ぶ30分間でWikipediaを全文予習するという付け焼き刃っぷり。そんな僕でもかなり楽しめたのでものすごくいい展示だったと思います。

David Bowie is

ビフォアは「へ〜ボウイってすごいなぁ」だった僕を、「ボウイがいかに前衛的でアイコニックな存在だったかを語ってあげようか?」くらいのアフターにまで持って行ってくれたこの展示。まさに稀代のカリスマである彼の一生はものすごい密度で、その分展示もものっそい点数でした。

とにかく理解できたのは、ボウイのかっこよさ。衣装やメイクは映像とかでも知ってたけど、その衣装の背景とか、時々の発言の意味やら、とにかくスターであり続けて、人々に影響を与えまくったって事が理解できただけでも行ってよかったです。熱狂的なファンが多いのも完全に納得。

もう一つすごく印象に残ってるのが、彼は各アルバムごとに違ったペルソナをゼロから作り上げていて、そのために衣装やステージングも過去のものとは全く違ったものを作るし、彼自身俳優のようにそれぞれのキャラクターを演じていたということ。宇宙人とか、ヤク中とか、チベットの宗教とか、それぞれの時代によって展示スペースの雰囲気とかがガラッと変わるのが面白かったですね。

中でも、今回の展示で一番電撃が走ったのが、『Starman』の一節にまつわる展示。

この映像は実際に当時テレビで流れた映像らしいのですが、こんな歌詞があります。

I had to phone someone so I picked on you

ちょうど1サビ終わって2番のAメロの初っ端の歌詞なんですが、動画の1:35でボウイがカメラを指さすんですよ。この一瞬で英国中の少年少女がその心を撃ち抜かれたんだとか。実際これ見たらそりゃ惚れるわって。宇宙人のような衣装を着た、ものすごく綺麗な男性にそんなこと言われたら誰でもドキドキする。

他にもボウイが奇抜な衣装を着ていた理由とか、いろんな曲を書いた時の心情とか背景とか、歴史的なイベントが彼の楽曲に与えた影響とか、ボウイのありとあらゆることがわかる今回の展示だったんですが、語るべきことが多すぎたので重要だと思うキーワードだけ抽出しておきます

宇宙人:ボウイはやっぱり宇宙人、っていうか宇宙人になりたかったんじゃないかなぁ

化粧:複数のキャラクターを演じるために、そのステージングのためには必要なツールなんだなぁと

山本寛斎:あの奇抜な衣装でもボウイが着るとアホみたいにかっこいい。東のオーセンティックと西のヨーロッパの文化がバチコンして生まれたのがデヴィット・ボウイというキャラクターっていうのがグッときた

Verbalizer:謎のアプリを使って歌詞を書いてたらしい。「彼の歌詞が一元的な意味しか持たないことはほとんどない」みたいな記述があってなるほどって思った。

衣装:衣装っていうか採寸したサイズを書いたメモの展示。ウエストが67cmしかなかったらしい。人間離れしたスタイル。

ベルリン:ベルリン時代の作品の展示スペースが作り込まれてて、一番雰囲気があってよかった。

おわりに

『David Bowie is a joy forever』の文字通り、デビュー当初のヤング・ボウイから、亡くなる間際のおじさん・ボウイ、そして死後も語り継がれる生き様まで、その全てがスマートでかっこいい大スターDavid Bowie。ファンは熱狂的だし、今僕が聞いてもかっこいい曲だらけで、これがカリスマなんだなあと思いました。にわかではありましたが、この展示行っておいてよかったなって心から思います。

しばらくは『初めてのデヴィット・ボウイ』を聞き漁ろう。